授業レポート#08

多様な人々が

共に生きていける

社会をつくる

ジェンダーとダイバーシティ

2023年度春学期から開講された「ジェンダーとダイバーシティ」。産業社会学部 柳原 恵准教授のコーディネートによるクラスでは、各分野の専門家がゲストスピーカーとして登場。最新の情報・知見を紹介しながら、「当たり前」を疑い、学生自身がどう考え、行動していくかを問いかけました。

まず「ジェンダー」、「ダイバーシティ」についての基礎知識を習得した後、毎週「セクシャリティ」「家族」「働くこと」「障害」「教育」「地域」「災害」「メディア」「人種」といったさまざまなトピックにおけるジェンダー・ダイバーシティについて学びました。授業を通じて、一見関わりがないように思う社会のあらゆる局面に、ジェンダー・ダイバーシティの問題は潜んでいることが浮き彫りになっていきました。

「ハーフってカッコいいね」

日常に潜む無自覚な偏見を考える。

「混血」「ハーフ」の社会史

下地ローレンス吉孝

(衣笠総合研究機構 プロジェクト研究員)

第13回は、下地ローレンス吉孝先生を講師に招き、「混血」「ハーフ」の社会史をひも解きながら、人種とジェンダー、そして交差性(インターセクショナリティ)をめぐる現代社会の課題を紹介しました。

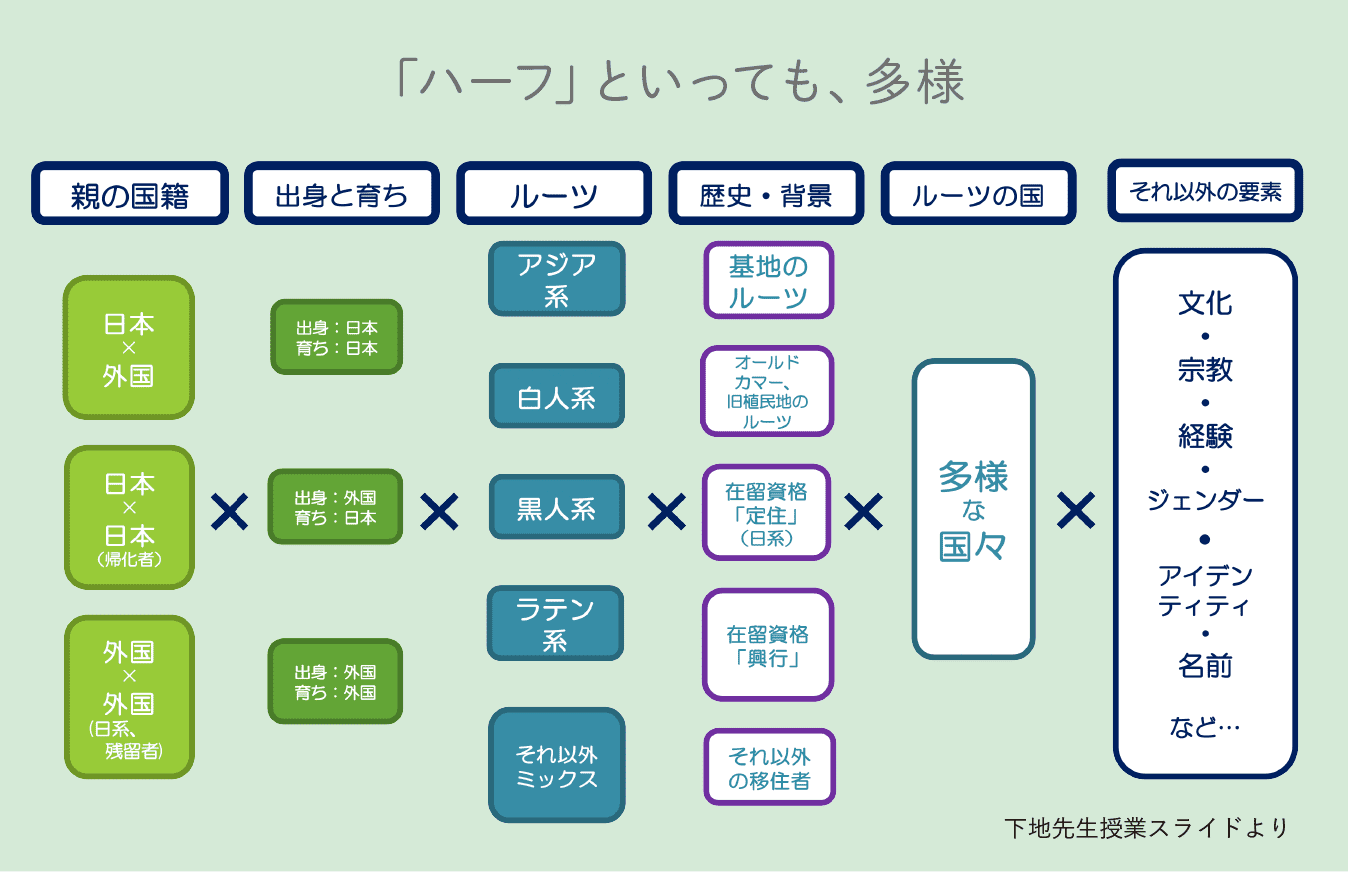

「『ハーフ』と一言で言っても、親の国籍、出身、育った環境、ルーツ、歴史は、多種多様です」と語り始めた下地先生。「加えて、一人ひとりが置かれた社会的な立場は、さらに複雑です。人種だけでなく、ジェンダーや社会的階層、文化・言語的背景、年齢、セクシャリティ、障害などさまざまな要素が関係し、交差し合っています」として、これを「交差性(インターセクショナリティ)」と説明するとともに、「そうした複雑で多様なバックグラウンドを持った人が、『ハーフ』の一言で片づけられている現実があります」と、問題を提起しました。

では日本で「混血」「ハーフ」は、いつ生まれたのでしょうか。下地先生はその歴史を振り返りました。戦後復興時代に日本で生まれた「混血児」の問題、1960年代にファッション界に起こった「混血ブーム」。そして1970年代、「ゴールデン・ハーフ」というアイドルグループが人気を博したことから「ハーフ」という言葉が生まれ、やがてメディアを通じて「欧米系・白人系で、美しい外見、英語が堪能で、たどたどしい日本語、性的奔放」といったイメージが固定化されていきました。「こうした誤ったイメージは、今なおあらゆるところで根深く刷り込まれています」と語ります。

例えば「何人?」「日本語上手ですね?」「ハーフってカッコいいね」…日常的に聞かれるこうした言葉かけは、たとえ誉め言葉だったとしても、無自覚な偏見に基づいた言葉です。意図の有無にかかわらず、特定の人や集団を標的として人種、ジェンダー、性的指向、宗教を軽視したり侮辱したりする言動は、「マイクロアグレッション」といわれます。「加害者は、たいてい自分が相手を貶めていることに気づいていません。だからこそ放置されがちで、極めて重大な問題なのです」と、下地先生は強く指摘します。

「マイクロアグレッション」の甚大な問題は、個々人を傷つけ、精神的な苦痛や心理的トラウマを与えるだけでなく、それが教育や雇用、医療などの社会資源に平等にアクセスする機会を奪うことにあります。実際、牛丼チェーン店で、日本生まれ日本育ちで日本国籍の「ハーフ」の学生が、自分の名前にカタカナがあったことを理由に、会社側から一方的に外国籍だと誤解されて就職説明会の予約をキャンセルされるという問題が起きました。「これは個人の問題に留めるのではなく、日本社会の構造の問題と捉え、解決策を考えていく必要があります」と下地先生。「まずは皆さん一人ひとりが自分に何ができるか、自分自身がどのように人間関係を築いていくのかを考えてほしい」と訴えかけました。

自分は偏見なんて持っていないと思っていましたが、ハーフだからこうである、と型にはめて見てしまっていたと気づきました。人は関心の少ない分野、自分の知らない分野において知らず知らずのうちに偏見を持ってしまっているのかもしれません。「その人が偏見を持つに至った背景」にも注目し、「知らせる、気づいてもらう」ことを考えていきたいです。

受講生

受講生産業社会学部1回生

下地先生が紹介する「ハーフ」と

インターセクショナリティの著作

『「混血」と「日本人」 ―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』

下地ローレンス吉孝 著(青土社)2018年

本書は、日本でこれまで研究が十分に進んでこなかった「混血」や「ハーフ」と呼ばれる人々について、社会の中でどのように人種的に位置付けられてきたのか、それが当事者にどのような影響を与えてきたのかについて、種々のデータから明らかにしている。

『インターセクショナリティ』

パトリシア・ヒル・コリンズ、スルマ・ビルゲ 著、小原理乃 訳、下地ローレンス吉孝 監訳(人文書院)2021年

現代社会において、社会運動、学術界、企業、福祉、行政などさまざまな領域で注目を集める「インターセクショナリィ」という概念。本書では、その歴史、用法、理論、そして世界で繰り広げられる実践の数々を提示することで、この概念の意味を紐解いていく。

『半分姉弟』

藤見よいこ(トーチ)2023年

「ハーフ」をめぐる経験をメインテーマに据えた日本で初の漫画として話題を集めている作品。この社会で「ハーフ」たちがどのように生きているのか、立場の違う人間同士がどのように語り合えるのか。考えるより先に、まずは手に取って読んでみて欲しい。

トーチweb「半分姉弟』「ブラック・ライブズ・マター(BLM)運動」

「見えにくい」制度的な

問題に視線を注ぐ。

近年のアメリカの事例から

坂下史子(立命館大学文学部教授)

続く第14回では、文学部の坂下史子教授が、アメリカの事例から「人種」・エスニシティ問題について講義しました。

最初に坂下先生は、ある一曲を紹介しました。アメリカのシンガーH.E.R.(ハー)の「I Can't Breathe」です。この楽曲は、2020年、警官によって殺されたジョージ・フロイド氏の最期の言葉「息ができない」を冠したタイトルが示す通り、警察暴力によって犠牲になった黒人たちについて歌っています。H.E.R.は、2021年に第63回グラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞した際のスピーチで「2020年の夏に起こした闘い、あの同じエネルギーを持ち続けましょう」と訴えました。この闘いが、「ブラック・ライヴズ・マター(Black Lives Matter:BLM)運動」です。

H.E.R. 「I Can't Breathe」(2020)

きっかけは、2020年5月25日、白人警官によってジョージ・フロイド氏が殺害されたことでした。その後わずか2週間で、全米2000ヵ所以上に抗議デモが拡大したBLM運動は、『第二の公民権運動』ともいわれています。「BLM運動の重要な点は、それが偏見やステレオタイ プ、ヘイトスピーチ、暴力、虐待といった『見えやすいもの』に留まらず、制度的・構造的・体制的な『見えにくい問題』にも視線を注いだところにあります」と坂下先生。 BLM運動は、奴隷制や人種隔離制度の歴史と、そこから派生する現代の格差の問題に目を向け、こうした「制度的人種主義」の撤廃を主張した点で、非常に重要な意味を持っているのです

さらに坂下先生は、これらの黒人解放運動にも、インターセクショナリティ(交差性)の問題が潜んでいることを指摘します。「アメリカの黒人解放運動は、主に異性愛シスジェンダーの黒人男性のための場所と空間、リーダーシップを生み出してきました。けれど女性、クィア、トランスジェンダー、その他の人々は、ほとんどあるいはまったく認知されることなく、運動から外されてきました」。実際、最初にBLM運動が起こった2014年から、社会運動が巻き起こった2020年までの間にも、多くの黒人女性が警察暴力によって殺されましたが、耳目を集めることはありませんでした。

ジャネール・モネイの「Say Her Name (Hell You Talmbout)」では、警察によって殺害された黒人女性の名前が次々に挙げられ、「Say her name!」と訴える。このMVは、人種差別的な警察による暴力の犠牲となった黒人女性たちへの注意を喚起する「#sayhernameプロジェクト」サイトの冒頭に掲げられている。

「インターセクショナリティは、『誰も取り残されない』ための思想です」とした坂下先生。どういった人びとが、なぜ、どのように社会から取り残されてきたのかを理解し、忘れ去られてきた人々の存在を可視化する重要性を語ります。

BLM運動はSNSで目にしていましたが、黒人差別の歴史は想像していたよりもずっと長く暗いものであったのだと知ることができました。差別はなくなったように見えても、制度としてバトンタッチしながら現在も続いているというのも衝撃的でした。人種差別全般に非常に興味が湧き、自分でも調べてみたいと思っています。

受講生

受講生法学部3回生

チリを変えたフェミニズム運動、

始まりは大学生の抗議行動だった。

チリ共和国におけるジェンダーの変容と

ダイバーシティの進展

柳原 恵(立命館大学産業社会学部准教授)

第11回・12回は、産業社会学部の柳原 恵准教授が2週にわたり、「チリ共和国におけるジェンダーの変容とダイバーシティの進展」のケーススタディを紹介しました。

チリ共和国は、「マチスモ」といわれる男性優位主義的な価値観に基づく規範や慣習が根づく国です。それに加えて、カトリックの教義に基づく道徳規範が浸透し、家父長制的な男性支配の慣習が主流を占めていました。こうした価値観の下で、「か弱い女性」を守る「男らしさ」が強調され、それが女性に対する暴力の正当化につながってきた歴史があります。それがここ数十年で大きく変化し、いまや男女格差を表すジェンダー・ギャップ指数は、146ヵ国中47位(2022年)と、日本の116位を大きく上回っています。こうしたジェンダーの変容とダイバーシティの進展の事例として、柳原先生は、チリ全土でキャンパスを中心に起こったフェミニズム運動の盛り上がりを挙げました。

「2018年、チリ各地の大学で、フェミニストたちがキャンパスを占拠して、学内のセクハラや性暴力に抗議し、具体的な対策を求める運動が起こりました。歴代大統領を輩出する名門・国立チリ大学もその一つです。とりわけ権威ある法学部から占拠が始まったことで運動が盛り上がり、各大学にも拡大していきました」

翌週には、国立チリ大学と並ぶ名門で、カトリック系の教皇庁立カトリカ大学も占拠されます。その名の通り、カトリックの価値観が強い大学で、女子学生が自らの「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(生殖に関する健康と権利)」を求める運動を起こしたことは、社会に大きなインパクトを与えました。「これらはチリ史上初めてのジェンダー問題、女性の権利問題を軸にした女子学生の運動であるという点で、歴史的出来事だったと捉えられています」と柳原先生は説明しました。

チリ大学のキャンパス内には様々な主張が込められたグラフィティ(壁画)が描かれている。反性暴力キャンペーンのために占拠された建物内には、女性器と花をモチーフに、性と生殖の権利を表現したグラフィティがあった。

これらの運動は、大きな成果を勝ち取りました。国立チリ大学では3ヵ月間の占拠の後、セクハラ・性暴力の被害者を保護するガイドラインの制定などにおいて大学側と学生側が合意に達しました。これに続いて、多くの大学でキャンパス内のセクハラを防ぐためのガイドラインが定められました。さらにはチリの大統領が「女性アジェンダ」を発表するなど、政治を動かすまでに発展しました。

講義の後、受講生は、日本とチリ、それぞれのジェンダー・ダイバーシティの現状を比較するとともに、日本の社会を変えるためのアプローチについて考え、ディスカッションを行いました。

「ジェンダーやセクシャリティをめぐる社会の価値観は、そう簡単には変わらないと多くの学生は思っているかもしれません。けれどチリでは、皆さんと同じ大学生の行動が政治を動かし、社会を変えました。一人ひとりの行動によって、社会を変えることができる。チリの事例から、それを学んでほしいと思っています」と、柳原先生は結びました。

一人ひとりの生き方に

生かされていく学び。

「ダイバーシティという言葉は、一般に『多様な違い』と説明されます。しかし現実では多くの場合、単なる『違い』ではなく、そこに権力関係が隠されていて、『違い』によって優位に立つ人と劣位に置かれる人がいます。授業では、そうした不平等や不公正に焦点を当てます」と語った柳原先生。ジェンダーとダイバーシティの問題は、私たちが社会の中で生きている限り、決して「他人事」ではなく、自分がいかに生きるかという自分自身の生に直結する問題です。

例えば近年、「ジェンダード・イノベーション」といって、科学や技術、政策にジェンダーの視点を取り入れてイノベーションを創出していこうという考え方が重視されるようになっています。「文系・理系を問わず、将来どんな仕事に就くにしても、ジェンダー・ダイバーシティの視点が必要になるでしょう」と学ぶ重要性を語ります。「ジェンダーとダイバーシティ」は、単に知識を得るだけでなく、一人ひとりの実践、生き方に生かされていく学びなのです。

ジェンダーと災害や、ジェンダーと人種といった問題に対して、実際に問題に取り組んでいる方や当事者の方やの話を聞けたのはとても良い機会になった。災害や人種、障害など、複合的な問題が絡み合っていることがわかった。実際に自分も「伝える」ということで問題の解決に取り組んでみたいと考えた。

受講生

受講生文学部2回生

受講生

受講生映像学部1回生

石本めぐみ先生(特定非営利活動法人ウィメンズアイ代表・ゲスト講師)の講義、「災害とジェンダー」というテーマに「何か関連性があるのか?」と思ったが、実は緊迫した状況下にもジェンダーバイアスが現れるといったことを知って衝撃を受けた。自分の今までの生活で作り上げられたジェンダーの知識・考えは、この講義でかなり変化したと思う。

教育現場における隠れたカリキュラムによって、性別役割分業や性別に基づいた意識が再生産されていることに特に関心を持った。以前から、地方出身女性の高等教育進学率の低さなど複数の要素が絡んだ問題を扱っていて、どの社会課題でもインターセクショナリティの概念抜きに扱うことはできないのだと考えた。自分が「マイクロアグレッション」によって人を傷付けていないか、ということも考えるようになった。

受講生

受講生産業社会学部5回生

REPORT #08

ジェンダーとダイバーシティ多様な人々が共に生きていける

社会をつくる

Read the Story

REPORT #07

Liberal Arts Seminar積極的に議論に参加する

からこそ語学力も向上

Read the Story

REPORT #06

超領域リベラルアーツ #02異分野融合による

アクティブライフ社会の創出

Read the Story

REPORT #05

超領域リベラルアーツ #01書くことと学問の未来

論文・エスノグラフィを刷新する

Read the Story

REPORT #04

Cross-cultural Encounters“Beyond Border”を

体得する

Read the Story

REPORT #03

教養ゼミナール:データの見方は地域の味方データを読み解く

「目」を鍛える。

Read the Story

REPORT #02

映像メディア実践入門(GV)映像制作で養う

新しい「視点」

Read the Story

REPORT #01

文学と社会近現代文学に描かれる

「京都」を読む

Read the Story